介護保険の重要性と基本を徹底解説 - 超高齢社会における必須の知識

更新:

河又 翔平

介護保険

要介護認定

高齢者

認知症

介護サービス

申請方法

ケアプラン

自己負担

地域包括ケア

介護保険とは?

介護保険は、高齢者や障害者が必要な介護サービスを受けるための社会保障制度です。2000年4月に施行され、「介護の社会化」を目指して創設されました。この制度により、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支える仕組みが整いました。

介護保険制度は、制度創設以来22年以上が経過し、65歳以上被保険者数が約1.7倍に増加する中で、サービス利用者数は約3.5倍に増加しています。2023年度の介護費用総額は11兆5,139億円にのぼり、前年度より3,227億円増加しました。高齢者の介護に欠かせない制度として定着・発展しています。

介護保険制度の目的

介護保険制度の主な目的は以下の3つです。

- 高齢者の自立支援:単に介護を提供するだけでなく、可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援します。

- 要介護状態の軽減・予防:介護が必要な状態の予防や改善を図り、健康寿命の延伸を目指します。

- 家族の介護負担の軽減:従来は家族が担っていた介護の負担を社会全体で分散し、介護離職などの社会問題を解消します。

介護保険の対象者

介護保険の被保険者(加入者)は次の2種類に分けられます。

第1号被保険者:65歳以上のすべての方

- 原因を問わず、介護や支援が必要と認定されれば介護サービスを利用できます。

- 認知症や骨折、関節症などで日常生活に支障がある場合も対象となります。

- 特定疾病(脳血管疾患、初老期の認知症、糖尿病性神経障害など16種類の疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

介護保険の仕組み

- 1財源構成: 保険料50%(第1号被保険者23%、第2号被保険者27%)+ 公費50%(国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%)で運営されています。

- 2運営主体: 市区町村が保険者となり制度を運営しています。

- 3給付内容: 要介護度に応じて利用できるサービスの種類や限度額が決められています。

- 4自己負担: 原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を利用者が負担します。

- 5区分支給限度基準額: 要介護度ごとに月々の支給限度額が設定されており、この限度額内でサービスを利用できます。

よくある質問と回答

介護保険料はいくらくらいかかるのですか?

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は全国平均で月額約6,000円程度ですが、市区町村や所得によって異なります。2025年には全国平均で月額8,165円程度まで上昇すると予測されています。第2号被保険者(40~64歳)は加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。

認知症でも介護保険は利用できますか?

はい、認知症も介護保険の対象です。令和4年の調査では、認知症の高齢者数は443.2万人(有病率12.3%)と推計されており、令和22年には584.2万人(有病率14.9%)に増加すると予測されています。認知症の方には、訪問介護や通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、症状や生活状況に応じた適切なサービスが提供されます。

介護保険サービスを利用する前に何か準備は必要ですか?

まずは市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行いましょう。認定調査と審査会の結果に基づき、要支援1~2または要介護1~5の7段階に認定されます。その後、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談してケアプランを作成し、必要なサービスを利用できるようになります。申請から認定まで通常1ヶ月程度かかりますので、早めの準備をお勧めします。

介護保険の加入条件

介護保険への加入は、日本国内に住所を有する40歳以上のすべての方に義務付けられています。外国人であっても、適法に3ヶ月以上滞在し、住所を有する方は加入対象となります。

加入手続きは特に必要なく、40歳になった時点で自動的に被保険者となります。第1号被保険者(65歳以上)には「介護保険被保険者証」が交付されますが、第2号被保険者(40~64歳)は要介護認定を受けた場合にのみ交付されます。

保険料の支払い方法は年齢によって異なります。65歳以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)されるか、納付書や口座振替で納付します。40~64歳の方は加入している医療保険の保険料と一括して納付します。

介護保険で利用できるサービスの種類

- 1居宅サービス: 自宅で生活しながら利用するサービス(訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、デイサービス、ショートステイなど)

- 2施設サービス: 施設に入所して利用するサービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)

- 3地域密着型サービス: 住み慣れた地域での生活を支えるサービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特別養護老人ホームなど)

- 4介護予防サービス: 要支援1・2の方が利用できる、介護予防を目的としたサービス

- 5福祉用具: 介護ベッド、車いす、歩行器などのレンタルや購入費の補助

- 6住宅改修: 手すりの設置や段差解消などの住宅改修費の補助(上限20万円、自己負担分を除く)

- 7居宅介護支援: ケアマネジャーによるケアプラン作成や相談(原則無料)

介護保険が必要な理由

日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代が75歳以上となり、総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は30.0%に達する見込みです。こうした超高齢社会では、介護を必要とする高齢者が急増します。

介護保険制度がなければ、介護の負担は主に家族に集中し、「老老介護」「介護離職」「介護疲れによる虐待や心中」といった深刻な社会問題がさらに拡大するでしょう。介護保険制度は、これらの問題の解決に貢献し、高齢者の尊厳を守りながら、家族の負担を軽減する役割を果たしています。

また、介護サービスは高齢者の生活の質(QOL)向上にも寄与します。適切な介護サービスの提供により、高齢者の自立支援や重度化防止を図り、健康寿命の延伸にもつながります。

介護が必要な高齢者の現状

厚生労働省の最新データによると、介護保険制度における要介護(要支援)認定者数は2024年には約693.5万人に達しています。そのうち、認知症高齢者は約443.2万人で、今後も増加が予測されています。

特に注目すべきは、後期高齢者(75歳以上)の増加です。団塊の世代が75歳を超える2025年以降、医療・介護ニーズの両方が高まる後期高齢者が急増し、社会保障制度への負荷が一層高まると予想されています。

介護の担い手不足も深刻な問題です。少子化による生産年齢人口の減少により、2024年には2.03人の現役世代で1人の高齢者を支える構造となっており、今後もこの「支え手」の減少が続く見込みです。このため、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、限られた人材で効率的なサービス提供を実現することが大きな課題となっています。

「介護保険制度は、高齢者の尊厳を保持し、可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援するための重要な社会保障制度です。しかし、高齢化の進展に伴い制度の持続可能性が課題となっています。将来的には、予防重視型システムへの転換、テクノロジーの活用、地域包括ケアシステムの深化など、様々な改革が必要です。特に認知症対策は、今後の社会的課題として一層重要性を増すでしょう。」(介護保険制度研究者)

介護保険のメリット

介護保険制度には、利用者、家族、社会全体にとって様々なメリットがあります。

高齢者本人にとってのメリット

- 専門知識を持つスタッフによる適切なケアを受けられます

- 自立支援によりできる限り自分らしい生活を維持できます

- 施設・在宅を問わず、多様なサービスから選択できます

- 介護の身体的・精神的負担が軽減されます

- 介護と仕事の両立が可能になります

- 介護方法や福祉制度について専門家に相談できます

- 介護の社会化により、個々の家族の過重負担を防ぎます

- 介護産業の発展により雇用が創出されます

- 医療費の適正化に貢献します(不必要な長期入院の抑制など)

介護保険の利用方法

介護保険サービスを利用するにはどうすればいいですか?

介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。お住まいの市区町村の窓口(介護保険課など)や地域包括支援センターで申請を行いましょう。申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援センターやケアマネジャーに代行してもらうことも可能です。申請には、介護保険被保険者証(65歳以上の方)と印鑑が必要です。

申請後はどのような流れになりますか?

申請後の流れは以下のとおりです。

- 認定調査:市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状況などを調査します

- 主治医意見書:かかりつけ医から意見書を取り寄せます

- 一次判定:コンピュータによる判定

- 二次判定:介護認定審査会による審査・判定

- 認定結果通知:申請から原則30日以内に通知が届きます

- ケアプラン作成:認定結果に基づき、ケアマネジャーと相談してサービス計画を立てます

- サービス利用開始:ケアプランに沿ってサービスを利用します

認定結果はどのように判断されるのですか?

認定結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階で判定されます。この判定は、日常生活の自立度や身体機能、認知機能などを総合的に評価して決定されます。要支援1・2は比較的軽度で、生活機能の維持・改善を目指す「介護予防サービス」が中心となります。要介護1~5は介護の必要度に応じた段階で、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。認定結果によって利用できるサービスの種類や限度額が異なります。

介護認定の取得方法

- 1申請準備: 介護保険被保険者証、印鑑、健康保険証(40~64歳の方)を用意

- 2申請窓口: 市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターへ

- 3認定調査: 訪問調査員による74項目の調査(基本調査)と特記事項の記入

- 4医師の意見書: 主治医による意見書の作成(認知症の程度や特別な医療の有無など)

- 5一次判定: コンピュータによる判定(調査結果をもとに)

- 6二次判定: 保健・医療・福祉の専門家による合議制の審査会での総合判定

- 7認定結果通知: 原則30日以内に通知、有効期間は原則12ヶ月(状態に応じて変動)

- 8更新手続き: 有効期間満了の60日前から更新申請可能(期限切れに注意)

介護サービスの申し込み手順

要介護(要支援)認定を受けた後は、介護サービスの利用に向けて以下の手順を進めます。

1. ケアマネジャーの選定

要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーを選び、契約します。要支援1・2の方は地域包括支援センターが担当となります。ケアマネジャーは無料で相談に応じ、最適なサービスプランを提案してくれる重要なパートナーです。

2. ケアプランの作成

本人や家族の希望を聞きながら、どのようなサービスをどれくらい利用するかを決めた「ケアプラン」を作成します。このプランは定期的に見直されます。

3. サービス事業者との契約

決定したケアプランに基づき、実際にサービスを提供する事業者と契約します。事業者ごとに料金やサービス内容に差があるため、比較検討することをおすすめします。

4. サービスの利用開始

契約後、実際にサービスの利用が始まります。利用状況や健康状態の変化などはケアマネジャーに随時報告し、必要に応じてプランの調整を行います。

介護保険を利用する上での注意点

介護保険サービスを効果的に利用するためには、いくつかの注意点があります。

1. 限度額の確認

要介護度によって月々のサービス利用限度額が設定されています。限度額を超えると超過分は全額自己負担となるため、限度額内で効率的にサービスを組み合わせることが重要です。

2. 自己負担割合の把握

所得に応じて1割、2割、または3割の自己負担があります。2018年8月からは現役並み所得者は3割負担となりました。自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」の制度を利用できる場合があります。

3. 区分変更申請の活用

心身の状態が変化した場合は、認定の有効期間内でも「区分変更申請」が可能です。状態が悪化した場合はすぐに申請を検討しましょう。

4. 家族の状況も考慮

介護者の健康状態や就労状況なども含めて総合的に検討し、持続可能な介護環境を整えましょう。レスパイトケア(介護者の休息のためのサービス)の利用も検討してください。

5. 医療サービスとの連携

医療ニーズがある場合は、介護保険と医療保険の両方のサービスを適切に組み合わせることが大切です。訪問看護や訪問リハビリテーションなどは医療との連携が特に重要です。

まとめ:重要ポイント

- 1介護保険制度は高齢者や障害者の生活を支える重要な社会保障制度で、サービス利用者数は年々増加しています

- 22024年時点で65歳以上人口は3,625万人(総人口の29.3%)に達し、高齢化率は過去最高を更新し続けています

- 3要介護認定者数は2024年には約693.5万人で、2030年には924.7万人に増加すると予測されています

- 4介護保険サービスの利用には要介護認定の申請が必要で、7段階の認定結果に応じたサービスが提供されます

- 5地域包括ケアシステムの構築により、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる体制づくりが進んでいます

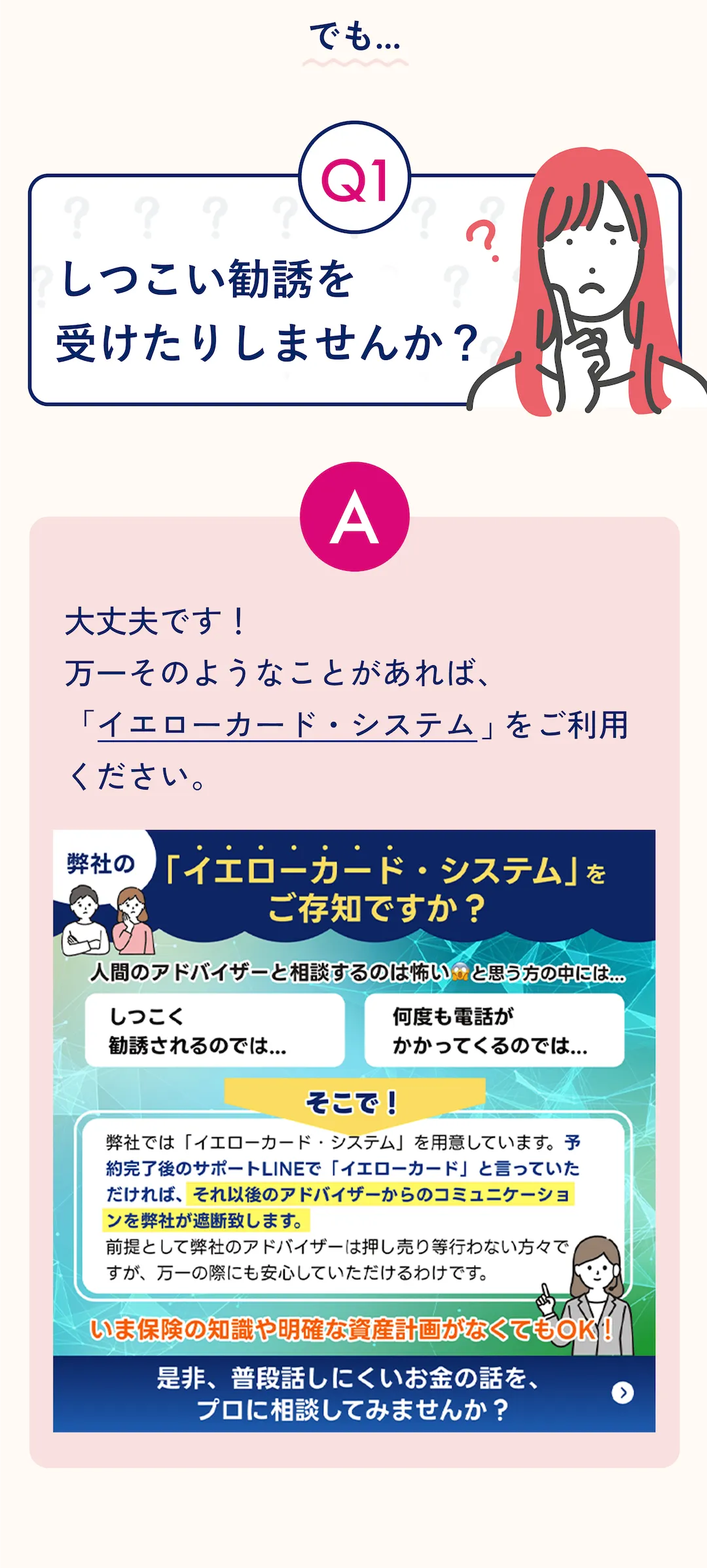

専門家に相談する

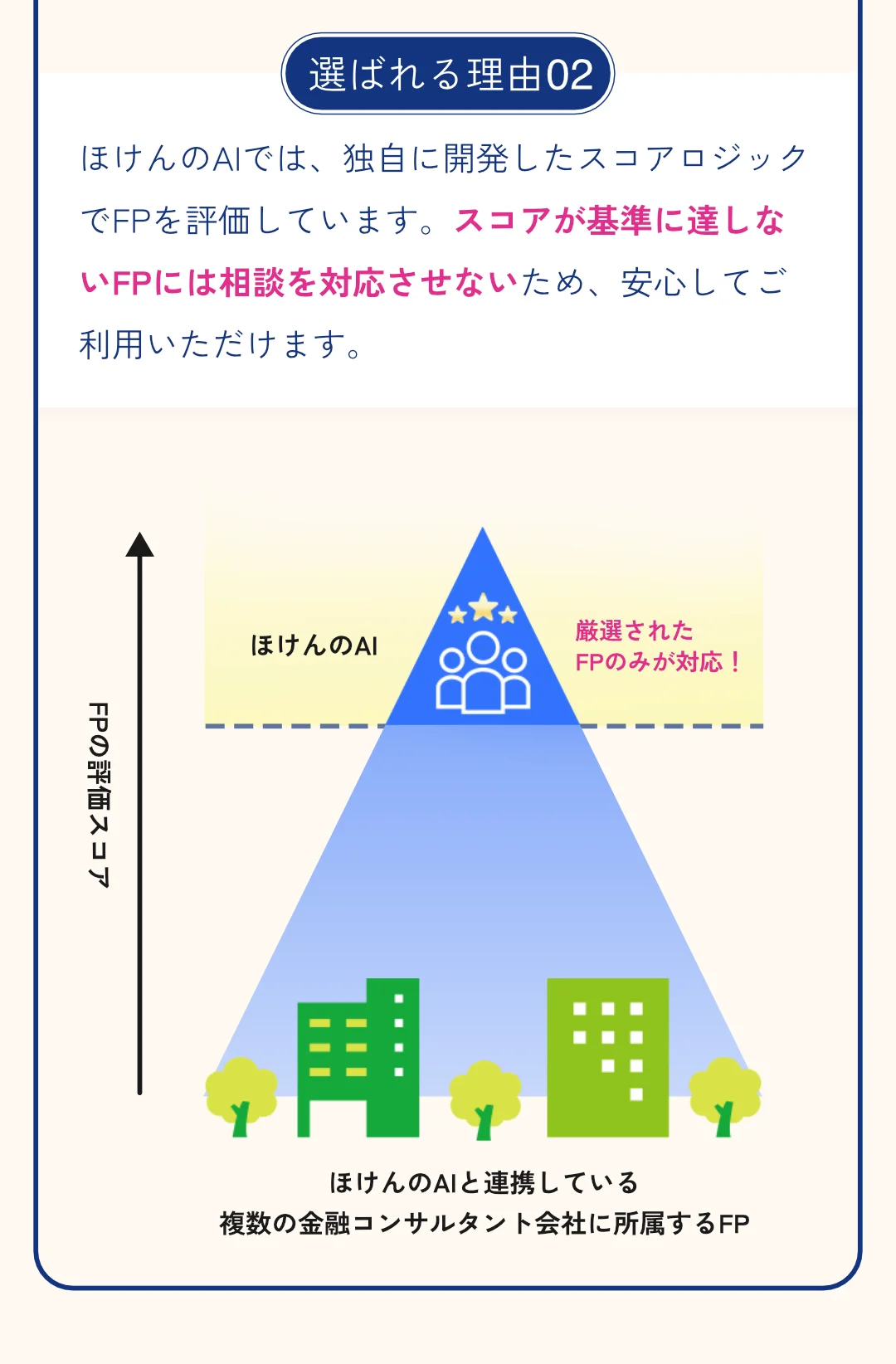

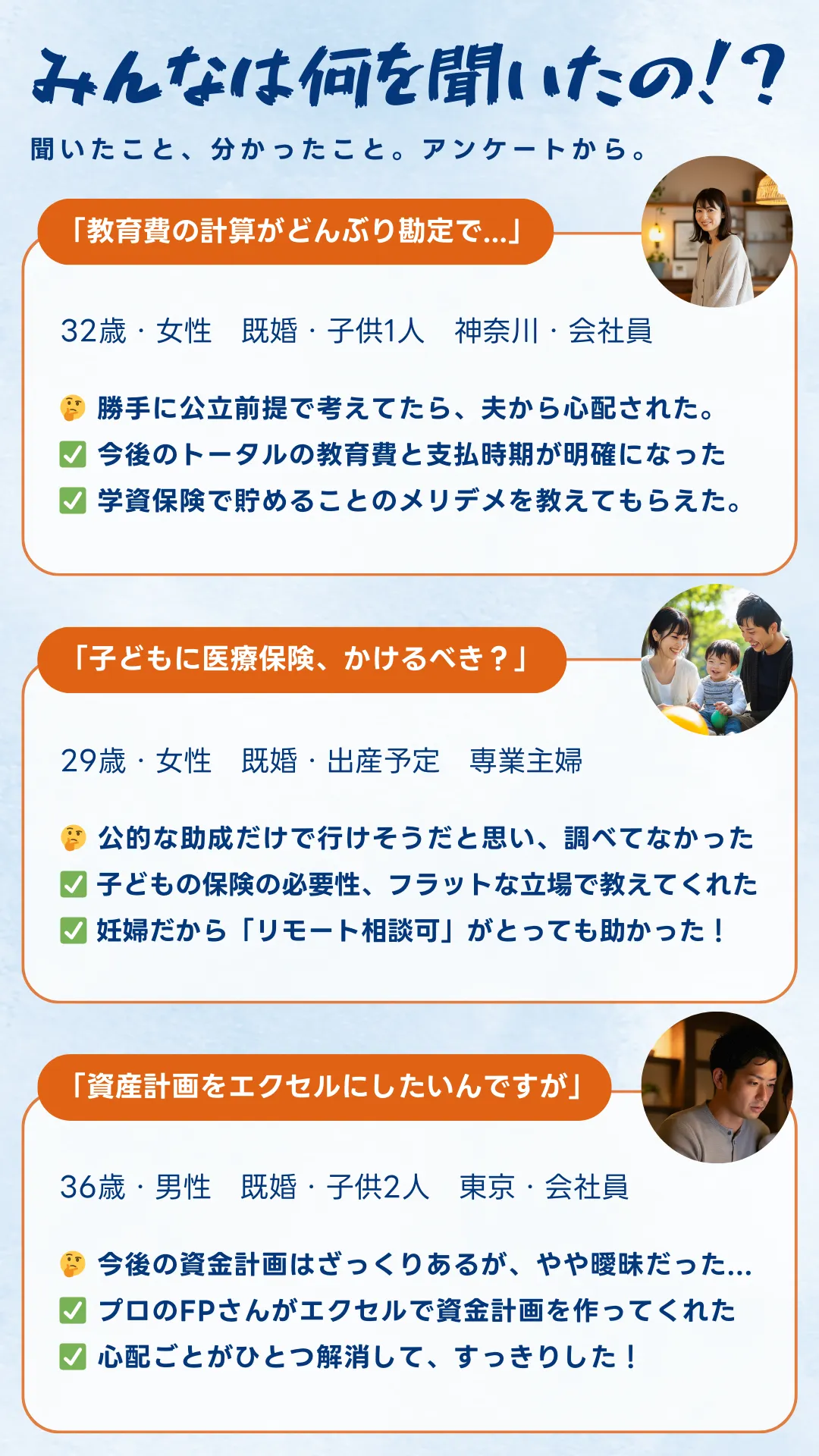

介護保険の利用方法や最適なサービスについて、ぜひ「ほけんのAI」の無料相談をご利用ください。介護に関する様々な悩みや疑問にお答えします。